|

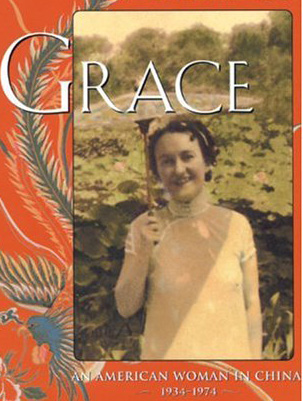

刘狄英教授 (Grace Divine Liu)

《百度人物》September 10, 2009

【本网编者按】刘狄英先生曾在南开外文系任教多年。百度人物对她的介绍较为全面客观,现转载如下:

如果仅仅凭借南开大学档案馆中那卷“刘狄英(1901-1979) 即格蕾丝·狄凡·刘,“刘狄英”是其在南开大学工作期间使用的名字,档案”的文字材料,恐怕我们是难以还原出那位血肉丰满、情感丰富、个性鲜明的美国女性的完整形象。即使我们能从南开校内的文献和档案中检出与刘狄英相关的线索与资料,也不太可能在南开大学校史上为其书写出一篇完整的评传,即便能有所叙述,充其量也就是寥寥几笔而已。不过,因为有了这本《格蕾丝:一个美国女人在中国1934~1974》,我们终于能将这位曾经在华生活、工作过四十年之久的美国女性仔细地打量一番。其实,像当时许多来华的外国人一样,格蕾丝曾以一个局外人的身份和旁观者的独特视角对中国的世情百态给予了充分地关注,并给远在海外的亲友们讲述她的亲见亲闻,向西方社会传递了当时中国社会一丝一缕的信息。但是,格蕾丝又不同于其同时代的来华外国人,不仅因为她是一位嫁给中国人的外国人,而且还是中华人民共和国成立后“仍然留在中国的、仅有的几个美国人之一”,她的在华经历曲折而独特。尤其是在人民中国生活的25年中,她由一位“旁观者”逐渐转变为一名“参与者”,成为新中国广大人民群众中的普通一员,还积极参加了中国社会主义的革命和建设工作。在其逝世后,南开大学官方对她个人及其所做的工作给予了高度的评价。“二十多年来,她一直都在非常努力地从事英语教学的研究,并发表了很多介绍国外先进教学理论的文章,提出了很多有价值的看法与建议。她还主持了基础英语教学课本的整理与编写,并且严格地培训出了一大批英语教师。因此,刘狄英先生为我校外语系做出了很多积极的贡献。她一刻都没有停止过关心系里的工作,甚至1974年在海外的时候,她仍然经常给系里写信、寄书和其他教材。”格蕾丝在华期间,社会角色由“旁观”转向“参与”的变化,最终在其1957年加入中国国籍并成为南开大学外文系的教师后完成,这种社会角色的转型不仅证明了其个人的情感与思想在社会与时代的大变动背景下呈现的复杂性,而且也反映出新社会中群体对“参与者”个体身份合法性由怀疑而逐渐肯定的变化过程。

1934年,格蕾丝来华的时候,实际上是中华民国“十年黄金时代”的后期,尽管中国内战外患不断,社会贫富两极分化加剧,社会多元化发展程度剧烈,但对于格蕾丝来说,那时在天津租界内的生活是“从没有过这么无忧无虑的生活,以后,也再没有过这样的生活。我不需要做家务活、不需要下厨、不需要购物、也不需要看孩子。我可以一整天地捧着本书看都没有任何歉疚感”。在这种田园诗般的生活中,格蕾丝能够很惬意、很悠闲地观察中国社会的方方面面,尽管这种观察并不全面和详实,但她也明显地感到了当时中国社会的显著变化。1934年10月在一封家信中,她称:“国民政府比以前任何时候都强大得多,中国各地各行业都有了长足的进步。……自1911年推翻帝制的革命以来,中国现在是最强大、最团结的时候。”可惜,好景并不长,1937年7月日本侵华战争全面爆发,宁静的生活就此结束。尽管天津租界内的生活依然按部就班地进行了两年,但到1939年6月,这种世外桃源般的生活也被彻底打碎了,日军开始向租界当局不断施压,加强了封锁与围困。从那时起,格蕾丝便开始与中国民众一起“同呼吸共命运”了。虽然抗日战争的爆发,无形中阻断了格蕾丝在和平时期可能会由中国社会的一名“旁观者”转变为“参与者”的先机,但这并不妨碍她对中国社会的继续观察。太平洋战争爆发后,天津租界也不再是一处避风的港湾了,日军开进租界将非日本侨民集中起来送往山东维县集中营。幸运的是,格蕾丝却因一个侥幸的机会免于此劫,较之那些被囚禁于集中营中的外国人而言,这也就使得她对战时中国社会的观察变得更具“新鲜性”,也更为广泛一些。不过,民国十几年间,格蕾丝对其所处的中国社会的政治、经济、文化等方面的观察和记述与当时其他来华外国人关于中国的记录在现实意义上并无太大的差别,有的只是具体记述,诸如风土人情、地理风貌、国情舆情、中外关系等内容的不同。

格蕾丝的在华经历之所以会吸引人,乃是因为在由中华民国而中华人民共和国的政权更迭中,其个人在华的社会角色的转变过程具有多重性和特殊性。来华初期,格蕾丝无疑是以一个“局外人”的身份来观察中国社会的,这种身份注定了她只能是一位“旁观者”。民国时代,尽管格蕾丝历经抗日战争、国共纷争,她的个人命运与中国命运虽也紧密相联着,但她的“局外人”的身份似乎没有太明显的改变。到了民国末期,尚在国统区中的格蕾丝依旧是从“局外人”的角度来旁观国民党政权的执政得失,而且也只能以“局外人”的视角来了解中国共产党及其政权的施政与建设情况。中华人民共和国的建立使格蕾丝的生活与人生发生重大转变。新中国的成立,不是一次简单的政权更迭,而是标志着一个新时代的开始。由于各种主、客观情势使然,时代的变化、新的意识形态的确立,使得整个社会的心态发生了转变,格蕾丝既然选择留在中国,便不可避免地会被时代潮流所裹挟、所影响。这时,格蕾丝的“局外人”的身份逐渐褪色,而“局内人”的身份日益彰显出来,但其“旁观者”的角色性质似乎还没有完全改变。不过,到1957与1958年前后,格蕾丝显然又经历了一个由“局外旁观者”向“局内旁观者”的过渡,继而成为“局内参与者”的社会角色的变化过程,在这一转变过程中,她的所言、所行与所思均呈现出了一个在华美国知识女性的价值观念、思想意识由“多元”而“一元” 的变化状态。《格蕾丝》一书的作者亦发现她本人思想的变化状态,“她的观察角度独一无二,这主要是因为她在中国经历了从半殖民地到‘文化大革命’这样大跨度的不同的时期,更因为她既是局内人,又是局外人的独特身份。她是嫁给中国人的外国人,既不属于政治团体又不属于宗教组织。格蕾丝遵从自己的心、自我教育、挑战不公、敢于表达,但是随着时移世易,她逐渐改变了自己。这一转变是一个渐变的过程,既发人深思,又带着我们与她一起走过这段真切的人生之旅。”其实,读过民国末期至新中国时期的格蕾丝后,便可以看到她和当时中国许多本土知识分子一样经历了情感、思想观念、信仰以及生活方式的多次变化,也经历了多次的思想与社会改造运动,从而使得她的思维与生活方式逐渐趋同于中国社会的普遍要求,最后完全地融入了中国普通百姓们的生活和思想之中。

然而,人们更能够感觉到格蕾丝本人的情感和思想变化又与中国本土知识分子有着显著的差异。民国末期,中国知识分子对于国民党政权的腐败日益感到厌恶,在新旧政权更迭之际,纷纷做出“去留”的选择。但如一些研究者所指出的,解放前夕,中国知识分子在去留问题上做出的或去或留的选择并不完全归因于政治立场和意识形态的不同,对于留下或返回中国大陆的知识分子而言,他们的选择是基于一种强烈的民族情感。“那种似乎别无选择地与故土、国家、民族共命运同患难的共鸣和抉择,来自一种强大的情感驱动。”(贺桂梅:《转折的时代——40~50年代作家研究》,济南:山东教育出版社,2003年版,第47页。)格蕾丝的丈夫——天津自来水公司的总工程师刘茀祺也是众多爱国知识分子中的一位。正是基于对民族和国家的深切情感,他在时代变迁的历史关头选择了留下,继续报效国家。多年后,女儿妮妮依然对当时父亲的那份爱国情怀感触颇深,她回忆称:“父亲是一个坚定的爱国主义者,他深信中国会好起来。……到40年代后期,父亲对国民党已经完全失去了希望,并开始认同共产党了。……到了某一个阶段,像我父亲这样的人都需要做出最后的抉择。他们都是专业人士或知识分子,不属于任何党派,尽管共产党让他们有过担心、怀疑和误会,然而,很自然地,共产党成了有爱国心的中国人的唯一选择。”但对于母亲格蕾丝来说,尽管她已经来华多年,却因种族与文化的背景、生活方式、思想观念的差异,她依然与中国民众,乃至中国社会保持了一定的距离。1946年,在给美国家人的一封信中,格蕾丝仍然是从一个局外人的观察角度讲述了中国的现状和自己的感受,虽然对国民党政权的腐朽表示出强烈不满,并称对中国共产党解放区的建设成绩有所耳闻,但还是对共产党充满了疑惧,“不想看到中国成为共产主义国家”。

不过,随着中国社会翻天覆地的大转变,格蕾丝“局外人”的身份也开始发生一些细微的变化。1948年10月底,鉴于天津危城难守,美国领事馆致函在平津地区的美国人,告知可以提供必要的交通工具帮助美国公民尽快撤离。面对家国之变,格蕾丝虽然“十分害怕,满怀焦虑,心中许多头绪交织在一起。她丈夫已果断决定留下来。对她来说,最重要的是她丈夫,其次是孩子们。如果,他觉得自己必须留下,那她和孩子们会一起来同他承担危险”,并最终认定“坚决不要成为靠美国的家人救济而生活的人,她已经克服了很多困难,再大的困难都是可以克服的”。格蕾丝决定留在中国的选择与丈夫刘茀祺基于民族情感而做出的选择,虽然结果相同,但二者的出发点却有差异。格蕾丝既不是出于对中国新生政权的认同,也不完全是出于对中华民族的情感认同,而更多的是基于对家庭与亲人的爱与责任而做出的选择。格蕾丝夫妇二人的这种情感与思想的差别,恰好证明了“局外人”与“局内人”、“旁观者”与“参与者”个人心境的差异,以及他们对中国与中华民族命运的不同感受。但在时代与社会的大变革背景下,因爱情与亲情使然,格蕾丝在中国“局外人”的身份不可避免地发生了转化。十数年来,因为“目睹的都是中国的苦难。她希望中国能够重建家园,这也是她和丈夫共有的一个梦想。到目前为止,这一梦想的实现屡受挫折,尚未如愿以偿,如果她丈夫必须留下,那她自己也想亲眼看看到底会怎么样”。

1948年10月底的那次有关个人去留的选择,对格蕾丝此后的生活与命运来说是个关键,虽未导致她与家人的天各一方,但也决定了她个人命运的进退和沉浮。这种选择起初是超越政治立场与意识形态的,情感的因素大于政治的认同。不过,在由“局外旁观者”向“局内旁观者”的角色转换过程中,格蕾丝的观念与思想也开始发生显著的变化。当不再依靠传闻、谣言、反共媒体的宣传来想象中国共产党及其政权,而是在真实地接触了中国共产党人、中国人民解放军以后,格蕾丝便开始对新旧政权进行全方位地比较。“自共产党进入天津后,格蕾丝就开始看到一种全面的、有秩序的变化,与过去十年来的苦难和动荡不安的情形相比,这些变化自然更受人们的欢迎。……她也能用自己的眼睛观察,就好像是坐在前排来观看历史。”而能“坐在前排来观看历史”,无形中也给了观察者更多参与历史的机会。天津解放9个月后,格蕾丝在一封信中写到:“我们一直在学习适应这一种心得生活——我们都喜欢这种新生活!我们感到我们正在创造历史,而且,很多辉煌的事就发生在我们眼前。”可以发现,这时的格蕾丝已经开始运用新的思维方式来思考,来表达自己的思想了,同时她还自认为是新社会中的一员,希望能够与中国人民一起“创造历史”。

20世纪50年代初期,格蕾丝在由“局内旁观者”向“局内参与者”的社会角色变化过程中,她的国家归属感和国籍意识也发生了微妙变化。作为美国在华侨民,面对中美之间政治对立的不断加深,在民族情感与家国观念的交织中,格蕾丝也不免会有所徘徊与矛盾。在给弟弟的一封信中,她虽然称自己的女儿妮妮是个“说不清的多面体,既是天主教徒,又信共产主义;支持美国、反对俄国,还是中国共产主义革命的非常热情的支持者”。但这又何尝不是她自己心境的一种写照呢?毕竟,在一封驳斥美国媒体散布所谓“中国被苏联统治”的信中,她流露了自己的心迹,“自然,我是亲美国的,不喜欢这几个月以来不绝于耳的关于苏联的宣传”。不过,这一时期格蕾丝的观念与思想已经渐向其自身所处国家和社会的政治立场与意识形态偏转了。作为新中国的“局内人”,在朝鲜战争期间,格蕾丝多次给美国的家人和进步媒体写信,反驳海外反共势力与媒体对中国的诬蔑与恶意歪曲事实的报道,谴责战争与杀戮,并以自己大量的亲见亲闻宣传新中国的建设成就。“千百年来,中国第一次有了一个真正地把人民的利益放在心上的政府——当然了,美国不满意这样的政府!真是的,那可真是太可惜了,因为这个政府会永远存在下去。”“中国的反美情绪是针对美国政府、执政者的,并不是针对美国人民的。美国的帝国主义是真真切切的,而且十分危险。”“不要以为我已变成彻头彻尾的‘反美’派。我没有。但是,因为不是身在其中,从这里我可以清楚地看到美国已走上了一条危险错误之路。”……

这一时期,也是格蕾丝在日常生活上融入中国社会的重要的阶段。新中国初期,由于政府在工业、金融、市政、教育等领域取得了突出的建设成绩,从而显示出它的高效与廉洁的作风,在短时期内,中国社会与民众的面貌便发生了彻底的改变。格蕾丝一家所居住的生活环境也开始变化,过去他们所居住的“富人区”将他们与现实中国社会隔离开来;解放后他们的邻居开始多了起来,一副新的社会景象跃入他们的眼帘,“大量的路灯使夜晚变得不再阴森。天气暖和的时候,人们便会三五成群地聚在路灯下唱歌或谈论时事。工人们仍然是来去匆匆,但已不像过去那样衣着褴褛,沉默寡言,他们穿得很暖、吃得很好,而且,到了傍晚,他们中的很多人都手拿书本,开心地去上夜校”。能否真正融入中国民众的日常生活,其实也是格蕾丝能否由“局内旁观者”转变为“局内参与者”的重要一环。然而,在这一环节中,即便格蕾丝想要努力地融入新的社会,但也需新社会一方的充分认同。1955年9月1日,丈夫刘茀祺因病去世,当丈夫的同学及友人前来探望时,他们大都认为如果格蕾丝继续留在中国,以后的生活会很艰难,纷纷劝说其返回美国。对于人们的劝说,格蕾丝极为反感,她“强烈地感到茀祺想要他的孩子在中国长大,而且成为新中国的一员,为了他的荣誉,她愿意尽全力实现他的心愿”。尽管格蕾丝决意留在中国,但在刘茀祺去世后不久,社会上对格蕾丝个人的种种怀疑和猜测便浮出了水面。刘茀祺生前供职的中国给排水设计院的工作人员想当然地认为格蕾丝过去如何的奢华、铺张、懒惰,并要求她今后“改变生活方式,开始真正地像一个普通中国人那样生活”。更令格蕾丝一家难以理解的是,刘茀祺的上级领导觉得是他的这位外国太太逼着他要求高级别的工资的,他的死也是因为他的外国太太不能很好的照顾他。更甚者,他们认为是由于格蕾丝的存在,所以刘茀祺不愿意加入共产党,不能与他们持有相同的观点。同时,也想当然地认为像刘茀祺一样受过西方教育的知识分子从来没有和他们志同道合过。这些凭空的猜测及无端的指责说明了当时的知识分子与人民群众,甚至是与“党”之间存在的隔膜与疑惧。

不过,很令人感动,面对大量的文化、政治、观念上的障碍和不理解,格蕾丝没有丝毫的怨言,始终保持了她坦诚、谦逊的风格。就在丈夫去世两个月以后,他们一家辞退了厨师、保姆,搬出了那个曾经被她称为“温馨的小套房”的公寓,搬进了一座由17户“蓝领工人”共同居住的“年久失修的大洋楼”。从那时起,格蕾丝和她的儿女们完全融入到中国普通百姓的生活中,在新的生活环境中,格蕾丝学会了做饭、生煤球炉子,了解了中国百姓的日常生活,开始习惯自己处理日常事务。与此同时,她与普通民众间的那种距离感也日渐消退,她从周围妇女们那里学到了许多东西,她们一同洗衣、做饭、生炉子、参加街道的政治学习及活动。女儿妮妮后来回忆:“我们搬家之后,她生活在很多人中间,邻居们马上都过来帮忙。他们都非常善良,我觉得这让她从自己的小天地中走了出来,这对她可是再好不过的事了。”当然,格蕾丝与中国社会群体的这种相互认同的过程是一个渐进的过程,不过可以肯定地说,此时的格蕾丝已经完全具有了“局内参与者”的角色意识。

1956年夏,格蕾丝做出了一个令朋友们颇为吃惊的决定,她和三个儿女进行了一次“寻根之旅”,返回了丈夫的家乡陕西富平西刘村。这一举动的现实意义颇为明显,就是要让子女们更深地融入中国社会,了解他们父辈的文化传统。格蕾丝来华的20余年里,还从未随丈夫回乡省过亲,而在丈夫去世后,她却坚决地“要让她的孩子们了解他们的父亲的根在哪里,以便可更好地了解他们身上的中国文化背景的一面”。刘茀祺在世的时候,在这个有着中美文化背景的双语家庭中,夫妻二人各自保持着自己的文化和个性,同时也对对方的价值观、信仰和行为保持着高度的尊重。不过,因刘茀祺也深受西方教育影响,加之家庭环境的相对封闭和社会生活环境的相对西方化,这个家庭中的成员们大都未能真切地接触中国的乡土社会和传统文化。让子女们更多地接触中国文化传统,了解中国社会也是格蕾丝夫妇多年来的心愿。长久以来,刘茀祺热切地希望子女们以热烈而深沉的情感去认同这个民族与国家,接受他们自己作为中国人的命运。那时,夫妻二人对于子女们的前途有所考虑,但刘茀祺最终认定:“我们说不准今后他们将面临什么情况,但是,这时他们的家。我相信,对他们来说,未来不会比过去更糟。”在丈夫去世后,格蕾丝依然尊重丈夫对于子女们的文化选择,克服诸多困难,继续履行了一位妻子与母亲对于家庭和家人的责任。重要的是,1956年的那次“寻根之旅”的结果更为出乎格蕾丝本人的意料,“到旅程结束时,她发现此行实际上是为了她自己”。这表明,格蕾丝已经有了一种文化选择上的自觉,这种自觉并不仅仅是迫于一种社会环境与社会文化压力的结果,更多的则是出于她对家庭与家人,乃至一个民族与国家的尊重。女儿妮妮后来的回忆便印证了这一点,她认为格蕾丝对子女们的成长问题有过认真的考虑,她鼓励孩子们尽可能多地接触中国文化,“既然你生活在一个社会中,便是这个社会的一部分,你必须择其一而尽自己的义务。你必须要了解自己。我们与中国、中国人站在一起”。

1957年秋,当格蕾丝成为南开大学外文系的一名教师后,她由中国社会的“旁观者”向“参与者”的转变进入到关键性阶段。在此后的日子里,她更像一位中国人,而不是美国人。此时的她已经加入中国国籍,而且她的生活起居、言行举止、思想观念也明显具有了那时中国的时代色彩。那时的格蕾丝每天早上“都在五点半起床,然后到楼下的早点铺里买点刚出锅、炸得脆脆的油条”,回来后和孩子们“裹着煎饼或泡在豆浆里吃”。如果将这一生活状态和格蕾丝初到中国时“真成了个安逸、奢华的夫人。我们有男仆给我们做饭、清洁、购物,兼做所有其他事务”的情形相比,实在是有天壤之别。不过,这种于普通人群中的生活确实又在精神上给了格蕾丝极大的激励,以至于“那些年中她真是玩儿了命的工作”。

自1957年秋至1974年秋返美探亲,格蕾丝在南开大学一共工作了十七年。对于南开校史研究而言,或许她的这一经历颇具历史价值和典型性。但是,若将这十七年的经历置于中国知识分子史的研究领域中进行考察,则又会发现,格蕾丝在1957年后的心路历程与人生轨迹与中国大部分知识分子的经历与经验大体吻合,似乎没有太特殊的典型意义。1958年,格蕾丝曾在一份“自我批评”中对自己的生活与工作做过一番完整地剖析,她称“几年来,我都在研习马列主义的著作,因此,我以为自己本来就是以劳动者的观点去看待事物了,就以为自己成功地脱去了小资产阶级的外衣”,“学生们给我贴出的几张大字报揭示了其他一些细微的、非常容易被我自己忽视的小资产阶级迹象。当彭子美说我在课堂上做的练习中犯了一个严重的政治错误时,着实让我大吃了一惊。怎么可能呢?我想道。他一定是听错了我说的英文。但是,他对我的批判几经翻译,我听了之后不得不承认他是对的。……我该编的对话实际上听起来好像我在淡化资本主义所带来的邪恶与苦难。这让我深深地感到我必须对自己所写、所说的一字一句都要非常警惕,如此一来,小资产阶级的态度才不会有机会溜进来”。对于上课使用外国材料的问题,她又称:“(重要的)是你的态度,你是否是为了人民、为了劳动人民,为了他们的利益而教书,是否在授课过程中给学生传授了某些小资产阶级的思想,而这一点很可能是真实的。”这种话语所反映出的心态应与当时大部分中国知识分子的普遍心态相似。尽管格蕾丝的这种心态转变的过程与中国知识分子会有所不同,但他们所经历反右派斗争与知识分子思想改造运动的结果却基本相同,那就是要树立“为人民服务”和向劳动人民学习的观念。

李泽厚先生曾在《中国现代思想史论》中指出,对中国知识分子而言,现代中国的中心环节固然是“启蒙”与“救亡”的双重变奏,但国家与民族的危亡局势和剧烈的现实斗争迫使政治救亡的主题全面地压倒了思想启蒙的主题。中国知识分子的集体命运以自任“启蒙”和“唤醒”民众的使命开始,却又因思想上的启蒙无法从根本上解决国家的危亡和人民的苦难,而渐渐地觉得愧为人民群众的“启蒙之师”,最终以变为接受群众“再教育”的对象为结束。当新中国成立以后,知识分子与人民群众的“师徒”角色发生互换,很多知识分子通过政治学习和思想改造转变了思想,在历次政治运动中不断忏悔过去所接受的教育,检讨自己,揭发和批判同人。有研究者认为,对知识分子的思想改造运动,“这有赖于对于中国旧式知识分子一种有效的教育策略,一是调动他们赞同民族独立、国家自强的爱国主义情感,一是用阶级分析理论告诉他们,他们对于劳动人民的剥削,他们的知识是建立在劳动人民的血汗之上的,摧毁他们建立在知识和学术上的自尊和优越感,引致他们对于人民群众强烈的歉疚和负罪感,从而真诚地愿意‘为人民服务’”。(杨东平 主撰:《艰难的日出——中国现代教育的20世纪》,上海:文汇出版社,2003年版,第148页。)虽然,格蕾丝并没有完全经历过与中国知识分子类似的思想转变与改造的过程,但她也经历了新中国建立后批判资产阶级思想的群众性政治运动。这种经历也是促使格蕾丝由“旁观者”向“参与者”转变的重要因素之一,同时,别人对于她的“政治评价”已经成为了她日常生活和工作中必要的“政治标准”。从那时起,格蕾丝开始以不同的眼光来反省自己,这是她以前从没有过的。“我认为我们大家共同的目标都是要‘又红又专’。……但是要让一个小资产阶级知识分子变‘红’,需要的不仅是刻苦的学习,而且还需要世界观和性格从根本上彻底改变”,“要‘红’就意味着对社会主义道路的优越性要有透彻的理解,而且清楚地认识到党的领导高于一切的重要性——坚决和工人阶级保持完全的一致,努力像工人阶级一般严以律己,发扬共产主义的自我牺牲精神”。当格蕾丝自愿地参与到思想改造的运动中来的时候,已经表明了她由“旁观者”向“参与者”社会角色转变的完成。然而,格蕾丝本人的社会角色转变的彻底完成还需重要一环,就是要获得中国社会群体的承认。尽管会有种种事实和迹象能够表明中国社会对格蕾丝表现出了接纳的态度,却还是让人感觉有些遗憾,因为我们能够找到格蕾丝被完全视为中国“大家庭”中的一员的直接证据,似乎只有在那份她逝世后由南开大学给出的“追悼词”里寻找了。(百度: 人物传记)

|